初めに

ブログの運営をしている人達の多くは、著作権について多少なりとも意識しているかと思います。私もブログを長く続けるに従って、次第に意識を向け始めました。著作権法で守られた物を著作物と言います。著作物と言うと、映画や音楽、漫画・アニメ等様々な芸術作品、娯楽作品を真っ先に思い浮かべると思います。他には建築や図形(地図や設計図等)、プログラムと言った物も著作物に含まれます。

私のブログのように歯牙にもかけられていない所は兎も角、有名で影響力が有り、大きな収益を上げているブログの運営者は、著作物の取り扱いに注意する必要があるでしょう。

私のブログは収益を目的としていないので、余程の事が無い限り訴えられたりはしないと思います。ただ訴えられなければ問題無いということではなく、遵法意識は大事だと思います。一方で、全ての日本国民に保障されている表現の自由と言うものがあります。自分の権利・自由と著作者・著作物に対する敬意と保護を秤にかけて、均衡の取れた表現を心掛けたいと思います。

私は法の専門家ではありませんが、ブログを運営する上でとても大事なので、六法全書を引いたり、著作権に関する書物に目を通して色々と考えてみました。今回は自分の勉強も兼ねて、ブログ運営をする上で役に立ちそうな記事を書いておこうと思います。それから利権団体であるJASRACもぼこぼこに叩いてやりたいと思います。

著作権法について

この記事を書くにあたって、久しぶりに六法全書を引っ張り出してきました。ブログ運営で大きく関わって来るのは著作権法第一条〈定義〉の一が真っ先に来るかと思います。これには、

「著作物、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」

とあります。小説や論文、絵画や写真、レコード、CDなどが該当すると思います。本の表紙やCDのジャケットも著作物になります。工業製品は該当しないことが多いようですが、芸術性が高い物については断定出来ません。例えば、私が良く記事にしている酒について言えば、ガラス瓶が職人による手作りであったり、一部高価な酒類には美術品と呼んで差し支えない豪華な容器が付属する事があります。これらが著作権を有する可能性があるのかもしれません。著作権法に限らず、法律の解釈はある程度柔軟性と幅を持っていると思うので、人によって少し考え方は変わると思います。ちなみに、著作権法は第一二四条まであり、著作権(物)が手厚く守られているのが解ります。

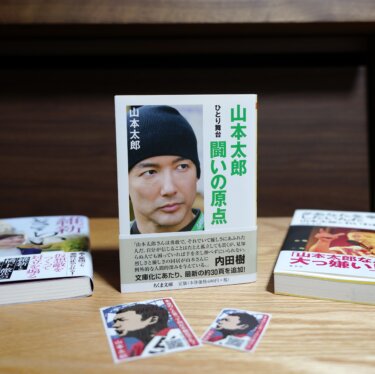

本の表紙画像の使用については、一部の出版社がトリミングなどを行わない事を条件に、申請不要で許可している場合もあるそうです。自分が読んだ本の批評をブログ記事にする場合、本の表紙画像等の視覚情報が無いと、凄く味気ないブログになってしまいます。営利目的のブログでない場合、多少の画像使用はお咎め無しかと思います。著作権者や著作物に対する謂れのない誹謗中傷をしない事、利益を損なわないよう公正な記事を書いたり、さわり以上の内容を掲示しなければ大丈夫かと思います。

著作権侵害について

権利侵害(著作権侵害)を犯した者は、二つの責任を問われる可能性があります。損害賠償か差止(侵害行為を止めさせる事)を請求される「民事責任」若しくは、犯罪として訴追される「刑事責任」です。

著作権侵害は以前は「非親告罪」でしたが、TPP関連法案国会審議に基づく改正案が可決成立し、非親告罪化規定が2018年12月30日(TPP11協定発効日)から施行されています。つまり、検察が著作権侵害について被害者の申告無しに訴追出来るようになった、と言う事です。

著作権法第八章(罰則)によると、違反者は侵害内容によって変動しますが、最大で10年以下の懲役か1,000万円以下の罰金、若しくはその両方が科せられます。違反者が法人の場合、最大で3億円以下の罰金刑に処されます。

麻薬及び向精神薬取締法を読むと、禁止行為によって変動しますが、違反すると1~10年の懲役に処されます。刑法第一九九条(殺人)では、人を殺した者は死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処するとあります。考えてみれば、著作権侵害は麻薬所持や殺人に比べると罪が重く、逆に後者の罪がとても軽いように見えます。

著作権の話から少し逸れますが、ここで一言。麻薬の使用・所持・売買は絶対にするな。糞やくざや外国マフィアの資金源になるので。よく「やくざは外国マフィアの抑止力になる」とか「必要悪」と言っている度し難い馬鹿が履いて捨てる程いますが、そんなのは嘘八百です。有名な暴力団山口組は、カルトテロ組織であるオウム真理教やロシアマフィアとの繋がりがあります(ありました)。犯罪組織は犯罪組織でしかありません。

さらに余談ですが、犯罪が軽く扱われている日本の現状について。不同意性交等罪は5~20年の懲役に科せられますが、これも信じられないほど罪が軽く扱われています。「法改正と言う名の改悪」が繰り返される度、呼称が軽くなっています。私は「強姦」でいいと思います。だって、「性犯罪は理不尽で不当な暴力」でしかないし、被害者は「性行為」と認識していません。性行為ではなく、理不尽な暴力、体も心も殺す重犯罪でしかありません。強姦魔は2件目で去勢、3件目からは死刑にすべきです。性犯罪者や朝鮮人(性犯罪が圧倒的に多い民族)を庇っているようにしか見えません。公務員や権力者の性犯罪も多いですからね。呼称の軽薄化は犯罪者擁護が目的でしょう。

最近では埼玉県川崎市のクルド人による日本人女性強姦がありました。犯人はアブドゥッラー・オジャランで有名なテロ組織「クルド労働者党(PKK)」の関係者でしょうか。だから移民政策は駄目なんです。それを推進しているのは自民党です。捕まるから絶対にやりませんが、外国人凶悪犯罪者は全員ぶち殺してやりたいです。EUでは移民反対の政党が急伸しているようですが、ごく自然な現象でしょう。EUは移民によって治安が悪化したので。もっとも、かつて行っていた第三世界の植民地化の禍根や、現在も「先進国の繁栄」のために途上国を食い物にしている白人達の自業自得、と理解するところもありますが。

引用、合法的な著作物使用法

閑話休題。合法的に著作物を使用する。これについてはいくつか方法が有るかもしれませんが、すぐに思いつくのは以下の通りになると思います。

①権利者(出版社等)の許諾を得る。

②アフィリエイトの商品リンクを貼る(表示される画像は合法)。

①については影響力のある著名な人でない限り、一個人が企業相手に許諾を得るのはかなり難しいかと思います。②はアフィリエイトで稼ごうと思っている人にはお馴染みで、語る必要は無いでしょう。

商品リンクのちんまりした画像ではなく、自分のカメラで撮った写真(本の表紙やCDのジャケット等)を大きく掲載したい人が大半でしょう。正直、著作権法は面倒だなと思いました。著作者の権利が保障されなければいけないのは当然のことですが、少し歯痒いです。著作権は守られるかも知れませんが、文化の推進の大きな妨げにはなるかも知れません。

他に著作物の掲載をする場合、引用という手段もあります。著作権法の第三二条にこうあります。

「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。」<原文のまま>

文化庁の見解によると引用の場合、次の四つの要件を満たしている必要があります。

①【必然性】・・・他人の著作物を引用する必然性があること。

②【明瞭区分性】・・・かぎ括弧をつけるなど、自分の著作物と引用部分とが区別されていること。

③【主従関係】・・・自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること。(自分の著作物が主体)。

④【出典明記】・・・出所の明示がなされていること。

①の必然性は自分の書いている文章の流れ上、引用部分が文章の中身と合致しており、引用が必要であるとか、自然であるとか、言葉が下手ですいませんが字の通りで必然性が無いといけないと言う事です。政治の話題なのに美味しい外食の引用とかを持ち出しても、意味が無いですよね。

②の明瞭区分性は、自分の書いている文章と引用された文章の違いが、明確に分かるように区別する事を指します。引用部分の字体や背景色を変えるとか、かぎ括弧を付けるなどがそれに当たります。

③の主従関係は、自分の文章と引用した文章の割合において、引用した文章が自分の文章よりも多くなってはならない、自分の記事が「主体」で引用部分がそれを補足する程度の「従」の関係でなければならないということです。文章の質も大事で、引用ばかりで自分の言葉が無いのは駄目です。

④の出典明記は出版元、本の名前、作者名などを明記しなければならない事です。

「公表された著作物」と言う文字に目が行きますが、例えば手紙は著作物ですが未公表作品となるそうです。なので、手紙は書いた人の同意が無い場合、公表出来ないようです。他に細かい事だと「改変は禁止」と言うのがあります。長文等を要約する場合は、<中略>などを入れて原文を弄らない配慮が必要なようです。

引用ではなく、自分が本から得た知識を自分の言葉でブログに起こすのは違法ではないようです。ただ、読んだ内容をそのまま書き写したような文章なら、見る人が見れば「あ、この文章何処かで見たぞ」とか「これは○○さんの本の文章そのままだな」と思われてしまうことでしょう。即、情報源が何か分かってしまうような内容なら、やはり掲載するのは法的にも心情的にも不味いです。だからと言って、自分の言葉の割合が高くなれば、本を読んで本当に感動したことを上手く伝えられなくなる可能性もあります。この辺の匙加減は本当に難しいですね。誰しも何処かで得た知識や経験から物を語る(それでしか語れない)ので、自分の表現の割合を増やすとか独自性を出すしかないでしょう。

ただ、2000年以降に出版された書籍を読んでも、引用の割合が1割ぐらいある出版物は珍しくなく、本来してはいけない「改変」も散見されます。卒業論文の場合「引用の割合は1割・2割程度」とされているようなので、収益目的でないブログであれば、卒業論文の比率に合わせれば良いのかと思います。

二次創作について

二次創作、所謂パロディについて。フランスやスペインでは著作権法にパロディ規定と言う例外規定が存在します。アメリカではフェアユースがあり、これらは「原作に損害を及ぼさない利用」を認めています。日本にはパロディ規定はありません。

アメリカではフェアユース規定があったおかげで、Googleのような検索サービスが発達し、世界を席巻しました。日本の場合はフェアユース規定が存在しないので、一つ一つのホームページに掲載許可を取る必要がありました。アメリカでは検索されたくない人達は、それを回避する技術=オプトアウトを組み込む事が出来たのです。2009年に著作権法を改正してオプトアウトを認めましたが、動きが遅すぎました。日本がやる事はいつも「必要な事をやらない・遅い」か「海外の失敗事例を周回遅れで導入」のどちらしかありません。本当に阿保だと思います。

日本は有名なコミックマーケットがありますが、そこで出店している人達の大半は権利者から許可を得ていません。基本的に、原作とパロディは住み分けが出来ており、市場で競合しません。2013年に文化庁が著作権とパロディについて調査を行いました。この時に出された報告書では「パロディ規定を明文化するより現状維持」と言う判断が下されています。

コミックマーケットの市場規模は700億円と言われています。下手に規制せず、それにより得られる経済効果を重視しているのかと思います。また、原作者も二次創作により原作の知名度が上がる事を勘定したり、二次創作が新たな創造的活動を生む土壌になる事を期待されています。ポケットモンスター関連で権利者が刑事告訴をした事例もあるようですが、お互いの利益になる事が暗黙の了解としてあり、曖昧さが根付いているのでしょう。

音楽の著作権とJASRACについて

悪名高き音楽の管理団体としてJASRACがあります。JASRACが管理しているのは作曲と作詞のみなので、CDのジャケットはまた別の管理団体が存在します。ジャケットも著作物になるので、取り扱いに注意が必要です。JASRACは商業音楽の90%以上を管理していると言われています。1994年に発生した不正融資疑惑事件を受け、政府が著作権等管理事業法を制定、2001年10月1日から施行されました。これにより新規管理事業者が現れたものの、95%から90%に低下しただけで依然独占状態です。あまり調子に乗っているものだから、JASRACは独占禁止法違反(参入妨害)で訴えられ、愚かにも最高裁判所まで争いましたが、2015年に目出度く敗訴しました(笑)。

作曲者が自分の書いた歌詞を、自分のブログだか何だかに投稿したら、JASRACから訴えられたという話を最近聞きました。JASRACは作曲者の権利を守ると言うより、いかにお金を集めるかしか考えていないようですね。だからカスラックと呼ばれるのです。もっと他に多くの管理団体が現れて、製作者側が自由に管理を任せられる選択肢が増えたら良いと思います。管理団体が限られた環境では作曲者の選択が狭まり、集中管理する者達による言わば独裁が罷り通ります。

著作権法について審議する文化審議会著作権分科会と言う組織が存在しますが、構成員の約半数が権利団体関係者です。これでは、公正に著作物保護と文化の振興両方を考えるべき審議会が、ただの利権団体になってしまいます。日本はとにかく利権、利権、利権です。JASRACは2018年1月から音楽教室からも料金を徴収する事を決めました。どこまで金に汚いのでしょう。これなら、音楽を聴きながら仕事をする人にもお金をかけられる道理となるでしょう。

JASRACの悪行

JASRACの悪行として有名なもので「障がいのある人達が務める喫茶店に著作権料を徴収しようとした」事件があります。京都府宇治市の「ぱれっと」と言う喫茶店ですが、調べてみるとこの喫茶店は特定非営利活動法人が経営しています。第三八条(営利を目的としない上演等)を読むと、

「公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆からの料金(いずれの名義をもってするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない」

とあります。ではこの非営利活動法人が経営する喫茶店が演奏活動を行った場合、法に抵触するかどうかが問題ですが、はっきり言って何の問題も有りません。

先ず、経営母体が障がい者支援を目的とした非営利組織(公益法人)である事。次に、この喫茶店が観客から演奏に対する料金を徴収しておらず、出演者である障がい者や支援員に報酬が発生しないのであれば、活動内容を営利目的と断定することは100%不可能です。後は、使われた楽曲が既に公表されているものであることも条件の一つです。

学校の文化祭や運動会等での音楽使用は非営利扱いとなり、使用料は発生しません。障がい者支援施設も当然、公益性の高い非営利組織です。福祉関係者からお金を巻き上げるのは極めて不当で不愉快な行為です。この件におけるJASRACの徴収は正当性が皆無で、法的根拠が有りません。法の拡大解釈と言うか、誤った解釈(自分達に都合の良い解釈)をこじつけているだけです。音楽は文化活動であり、人の心や芸術を解さない、金目当ての馬鹿どもが著作権管理などするべきではありません。JASRACは即刻潰れたら良いと思います。

社交ダンス教室事件に始まる、音楽教室からの不当な搾取

JASRACの悪行その二として、社交ダンス教室事件も挙げておきましょう。音楽教室からも料金を徴収する根拠は、この事件を禍根にしています。裁判は判例重視なので。判例重視って本当にくだらないと思いますが。裁判官によって判決がころころ変わるのに、判例には従うと言うのは大きな矛盾を抱えていると思います。

2004年、愛知県下のダンス教室が、JASRACから「音楽の無断演奏」で訴えられました。この裁判では「一人の受講生のみを対象にした音楽の再生」が「公衆への演奏」に当たると言いがかりをつけて始まりました。名古屋地裁・高裁共に「受講生は少数でも公衆にあたる事は否定出来ない」と言うような見解を示し、残念ながらダンス教室側が敗訴しました。

音楽教育を守る会は、音楽教室での演奏は①公衆を対象にしていない②聴かせる事を目的としていない③音楽教室からの料金徴収は文化の発展の妨げになる、と主張しています。

JASRACの反論としては①上記のダンス教室事件で「公衆」と認められた事②音楽教室も受講生に聴かせる目的がある③著作権者へ金を還元する事(本音は自分たちが潤う事)こそ文化の発展に繋がる、などと子供じみた塵のような持論を展開しています。

先ず、「公衆」の定義とは何か。社会学では伝統や文化を共有し、共通の識見を持ち、公共的なものに関心をもつ不特定多数の人々。又は一定の世論を形成しうる集団です。著作権法第二条では「公衆には、特定かつ多数の者を含む」とあります。これらを解釈すれば、一人の生徒若しくは少数の生徒達は公衆には当たらないと理解出来る筈です。文化庁も「50人を超えれば多数」と考えているようです。これは単純で簡単な日本語の解釈の問題です。JASRACは法解釈以前に、初等教育程度の日本語も理解していない阿保であると。全ての基礎である国語の大切さが分かりますね。とても管理団体をやれる器ではありません。日本語に不自由しているのですから。それから、塵判決を出した裁判官も、裁判官を辞めた方が世の為です。

次に、音楽教室は文字通り、音楽教育の為に存在しています。歌や楽器の演奏を楽しみ、上達させる事を目的としている筈です。勉強とか習熟が目的で、ただの鑑賞とは違うと思います。音楽教室は受講生に「黙ってただ聴く事」を求めていません。演奏とは普通の思考回路では「コンサート」や「ライブ」と言う単語が浮かんでくると思います。なので生徒、講師などそこに居合わせる人達は聴衆・観衆には該当しません。

著作権法制定時に作られた資料には「教室と言う閉鎖空間における著作物の取り扱いは、公の使用には該当しない」と明記されているそうです。JASRACは「勝手な法解釈をするな」と馬鹿みたいに憤っているようですが、勝手な法解釈をしているのはお前達だ間抜け。

最後に、作曲者にお金が回るのは確かに大事ですが、その作曲者側からJASRACを批判する声が上がっており、自分達が嫌われている事に気づいていないのでしょうか。フェアユースのようにもっと柔軟な対応でもって、権利者と使用者双方の利益に繋がり、文化が発展するのが理想です。今後、もっと多くの管理団体が生まれ、選択の自由が増えて一人でも多くの作曲者がJASRACを回避して、他の団体に曲の管理を委ねる事を切に願います。劇場では「映画泥棒」と言う文言を目にしますが、JASRACこそ、その泥棒の一味ではないでしょうか。

最後に

相変わらずごちゃごちゃとした記事になりましたが、権利者への敬意の表明と遵法を意識してブログ活動したいと思います。とは言っても、萎縮して大人しく振る舞うような自分ではありませんが。

少し脱線します。何処かのブログで「人の悪口を書くな」と言う説教があったのですが、それは半分正解で半分間違いだと思います。悪口は「正当性が無く他者を不当に貶める行為」だと思いますが、20人殺害した連続殺人犯に「馬鹿野郎」と言っても悪口ではないでしょう。報道の使命の一つが権力の監視ですが、報道機関は碌な政治批判をしないので、色んな人達が個人のブログやYoutube動画投稿等で代わりに先陣を切って、個人が出来る活動で社会悪・国家暴力に抵抗をしているのが現状です。悪い事を悪いとはっきり言えない社会は病的で、悪い奴が悪いと毅然と罵られ、糾弾される社会の方が絶対に健全です。悪人は常に退路を用意しているので、それを一つずつ潰して徹底的に追い詰める必要があります。

それから、「個人の書いた商品の評価は要らんからamazonの評価を見るわ」と主張する輩もいました。「自称高収入ブログ経営者」は偉そうな奴が多い印象です。「自分が得た教訓でも書け」とも言っていましたが、それこそ内容を知りたい人もいれば、個人の感想など興味が無い人、色々いるでしょう。それと、発売前の商品の評価を書いたり、自分の取り扱いが悪いのに不良品認定する阿保がたくさんいるamazonの方が、情報源としては質が低いでしょう。amazonの評価なんて、yahoo知恵袋と団栗の背比べ程度に中身がありません。yahoo知恵袋は知恵袋ではなく「塵袋」です。

私はブログの本当の価値は「嘘偽りない本音、読者受けを狙わない生の声が聞けるかどうか」だと思います。経営主体で広告を貼りまくって見辛くなっているブログは本当に沢山あって、全く読む気がしません。ブログのデザインは一見手間をかけているように見えても、個性が無く、いつも何処かで見たような似たり寄ったりの構成のものが多いです。変なキャラクターの対話形式とかよく見ますね。Youtubeならゆっくり解説とか本当に目障りです。ブログ経営が成功していると主張している所ほど、面白みが全くないのです。負け惜しみではなく、私にとってはそんなブログ作る意味が無いです。異口同音ではなく、唯一無二のブログの方が素晴らしい。100万人の追従者がいるより、たった1人でも本当に自分のブログを愉しんでくれる人がいればそれで良い。

前述した「嘘偽りない」についてですが、意外とインターネットは真実が多いと思います。勿論、嘘八百も出鱈目も大量に跋扈しておりますが、権力者や詐欺師でない限り嘘を吐いて得をする人はいないのですから。自民党の工作員でもない限り、多くの人達が政治的中立を保っていると思います。最近になって、野党(参政党やれいわ新選組)を叩いて批判する仕事の募集とか、とんでもないものが出現したようです。日本終わってますね。

嘘と真実を見分けるのは難しいかもしれませんが、これは経験と直感がものをいうと思います。直感はある人無い人色々いるので、感の悪い人は人生経験を積んで勉強しかありません。たくさん本を読んで、新聞を読んで、他人の記事を読んで、自分で調べて記事を書いて、そうして知識を蓄積していけば、最初は分からなかったことが次第に分かり始めて来る。市井に出て苦労を知ることも大切です。

例えば、経済学者と料理人という全く分野の違う人達が同じ話題について話して、どちらも同じ結論に至っているのなら、その情報は真実であるとか確度が高いと言えると思います。私はこれを点と点を結ぶと表現しています。点と点を結べば当然線となります。その線を集めていくと、やがて座となります。もし同じ一点しか見ないのであれば視野角が狭く、自分の顔を思いっきり近付けて紙を見ているので、そこに何が描かれているのか理解できません。全ての物事は複雑な相関関係にあり、大きく系統の違う分野でも人間関係と同じで、最終的に何処かで必ず繋がります。なので、興味の範囲を広げる事が肝要で、多方面から情報を収集する必要があります。そうしていけばやがて無関係と思われた箇所同士すら繋がりを持って、自分の貯えた知識の信用が上がり、色んな事に対する理解力も高まると思います。俯瞰の視点でなければ、世の全体像は見えてこないのです。

最後にかなり法律とは関係無い言葉を並べてしまいましたが、大事な事を書いたつもりです。今回は著作権法について軽く触れましたが、ブログを続けていけば表現の自由だの肖像権だの、色んな事が付いて回ると思います。慎重にブログを作成するという意味では、今回は自分にとって良い機会となりました。